前回は内服薬のことを書きました。

今回は2つ目の治療法、注射です。

花粉症の治療の第一選択といえば抗ヒスタミン薬を代表とした抗アレルギー薬の内服薬や点鼻薬、点眼薬でしょう。

しかし内服薬は、往々にして副作用で眠気があります。もちろん全ての薬で眠気が生じるわけではなく、また全ての人に副作用が起きるわけでもありません。ただ眠気が生じた場合、勉強や仕事など様々なことに支障をきたすことになります。

この特に運転を生業とされる方は服用をお勧めできません。そんな方には注射による治療もお勧めです。

花粉症治療で用いられる注射は以下の3つが代表的です。

1. ヒスタグロビン アレルギー反応を引き起こすヒスタミンの働きを抑えることで、くしゃみ、鼻水、目のかゆみなどの症状を緩和します。

ヒスタグロビン注射の特長としては、①非特異的減感作療法と呼ばれ、アレルギー疾患を体質から改善する根本治療であること ②スギ花粉以外が原因の人にも効果があり、複数のアレルギー物質がある人でもアレルギー反応を抑えることができること ③ステロイド注射と比べて副作用も少ないのが特徴なこと ④週に1−2回の注射を3週間続けると効果が期待できること があります。

また、花粉症の治療ではノイロトロピンと一緒に打つことでより効果を得ることができると言われています。

2. ケナコルト ステロイドの一つであるケナコルトを臀部に筋肉注射する方法です。

注射後3~4週間は血中濃度が維持される特殊な薬剤となっており、1度の注射で長く効果を期待できます。

しかし、糖尿病悪化、副腎皮質の機能低下、顔が膨れる(満月様顔貌)、月経異常、皮下出血、感染症になりやすい、など、一般的に言われているステロイドホルモンによる副作用に注意する必要があります。

そのため厚生労働省や日本耳鼻咽喉科学会などはこの治療をなるべく行わないように定められており、当クリニックでは自費での対応となります。

3. ゾレア 生物学的製剤と呼ばれる薬の一つである抗IgE抗体オマリズマブ(商品名ゾレア®)を皮下注射するものです。従来の内服薬では鼻炎症状が治まらなかったり、抗ヒスタミン薬による眠気などの副作用が強く、より強力なものを使用できなかったりといった場合に、ご検討されることをお勧めしています。

ただし、ゾレアの治療を受けるためには①重症または最重症の季節性アレルギー性鼻炎(花粉症)で前スギ花粉シーズンでも重症な症状があったことと、②今シーズンもスギ花粉の既存治療を1週間以上行い、効果不十分であったこと、③アレルギー検査(血液検査)の結果がクラス3以上の陽性であるなどの条件が必要となります。

またゾレアの薬剤費は、保険が適用されますが、3割負担の場合、1回あたりの薬剤費は、花粉症では約4,443円~69,952円/月です。この料金は投与量や回数(月に1回もしくは2回)、体重、IgE値によって異なります。

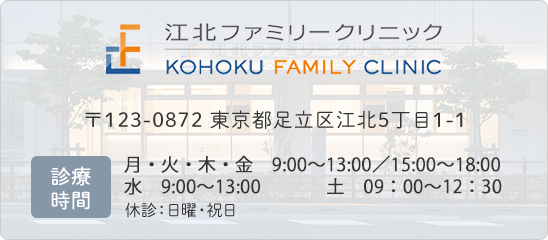

より詳細な情報をご希望の方は院長にお問い合わせください。